- 投稿日

- 2020年3月28日

【トランス君講座】下がり続ける売電単価について

≪目次≫

売電単価の推移

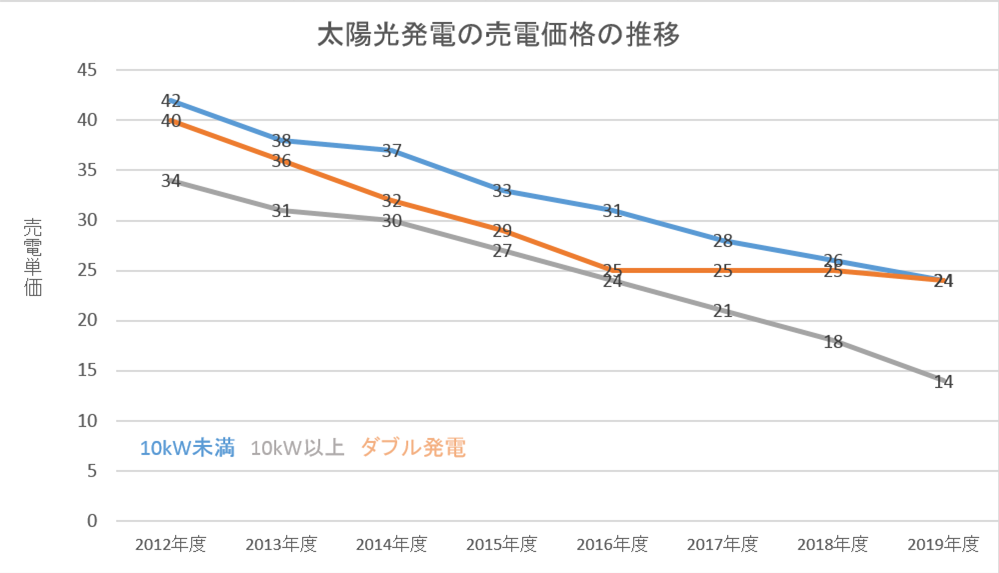

2019年には500kW以上の発電設備は入札制度になり、家庭用(10kW未満)では24~26円、産業用(10kW以上)は14円となり、再生可能エネルギーの普及を目指して開始された2012年と比較すると買取価格がどんどん下がっていることがわかります。

↑上記のグラフの通り、売電単価は産業用(10kW以上)で3円ずつ、家庭用(10kW未満)は1円~4円の間で下がっています。

売電価格の下がる理由には、設置費用が安くなっている事や、太陽光発電の普及率が高まっている事にあります。それにあわせて売電価格も引き下げられています。

設置費用が安くなっている

例えば、太陽設備で5kWのシステムの相場価格は、余剰買取制度が始まった2009年が約310万円だったのに対して、2018年度にはやく140万円までに下がっています。

2009年と比べて2019年には売電価格がちょうど半額になりますが、2018年度の時点で既に設置費用は半額以下になっていますので費用対効果は高くなっています。

これから新しく太陽光を導入する意味は設備費用が安くなったことで売電単価の下落分をカバーできます。

太陽光発電の普及率が高まっている!

FIT制度開始当初、住宅用太陽光発電の設置軒数は56万件でしたが、2017年では237万件まで増えています。

FIT制度は経済産業省によって毎年、価格の見直しが行われています。再生可能エネルギーの普及を促すために買取価格は設定されていますが、普及率に応じて買取価格は下がっていきます。

売電単価はこれからも下がり続ける事は設置費用。普及率を考えても間違いないと思います。

併せて制度開始から10年目となる2019年には初めて「売電期間の満了」を迎える設置者が多くでてきた2019年問題の事を考えるとこれからは自家消費の時代と言えます。

発電した電気を自分で使う自家消費に移行することで、月々の電気代を節約する事ができ、自由に使えるお金が増えるのです。

再エネ賦課金の負担を軽減する

再エネ賦課金制度とは、国が再エネを普及させるにあたって必要な金額を、全国民が負担する制度です。

再エネ賦課金の負担額は電力会社から購入する電気使用量に応じて算出されます。

太陽光発電がつくった電気を使えば、購入する電気使用量を減らす事ができますので、再エネ賦課金の負担額も少なくなります。

再エネ賦課金は年々高騰しており、2012年には0.22円/kWhだった再エネ賦課金が、2018年度は2.90円/kWhも課金されています。

2019年度の賦課金単価は、2.95円/kWhと決定しています。目安として一ヶ月の電力使用量が260kWhの需要家モデルの場合、負担額は年額9,204円、月額767円となります。

再エネ賦課金が高騰している事で太陽光発電を発電を導入して、負担を軽減するメリットは毎年大きくなっていると言えます。

住宅用のおすすめ

年々蓄電池のコストも下がっています。今後も蓄電池の導入量が増え価格競争が活発になっていくとさらにコストは下がっていく事になります。

その為、買取期間終了後に蓄電池を導入し、買う電気を減らす経済的メリットが出るようになると思います。

産業用は新電力と会社と契約するのもアリ!

現在でも買取制度を使わずに地域の電力会社、新電力会社に電気を売る事は可能ですが、やはり現状では固定買取制度の方が売電単価が高いので電力会社に売るケースは少ないかと思います。

しかし、買取期間終了後の売電単価は決められておりません。

現在、電力会社がつくる電気のコストは一番安いところで10円/kWh前後です。

そのため、10円/kWh以上は難しいかもしれませんが7円/kWhになる可能性もあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか、来年の売電単価の発表はまだ先ですが今後の国の動向次第ではFITの継続の可能性もあり得る状態ですので、皆様も注目してみてください。