「電気代の支払いは引き落としだし、最近いくらかかっているか見ていなかった」

「電気代の明細書って届いてたっけ? ネットで見れるみたいだけどログインしてないな」

「普段ニュースで電気代値上げというのをよく聞くが、実際どうなのかよくわからない」

実はそういった方って、結構多いです。

2018年11月現在、関西電力は4か月連続値上げを行っており、12月も値上げが発表されています。

といっても、これは燃料価格(石炭や天然液化ガスなど)の上昇により、一般家庭の平均で月に34円程上がるだけです。

「なーんだ、月に34円だけかー」と思ってしまいますよね。

実はそんな感じで積み重なってどんどん電気代は上がっていきます。

原発がいくら稼働していようと電気代は上がります

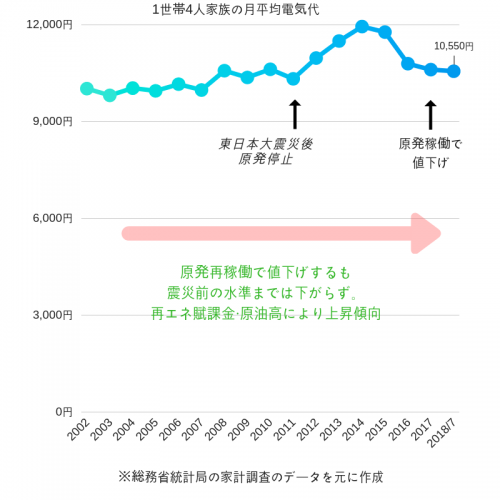

↓のグラフは、ここ16年間での電気代の推移です。

2011年の東日本大震災以降急上昇しましたが、原発の再稼働で何とか持ちこたえているのが現状です。

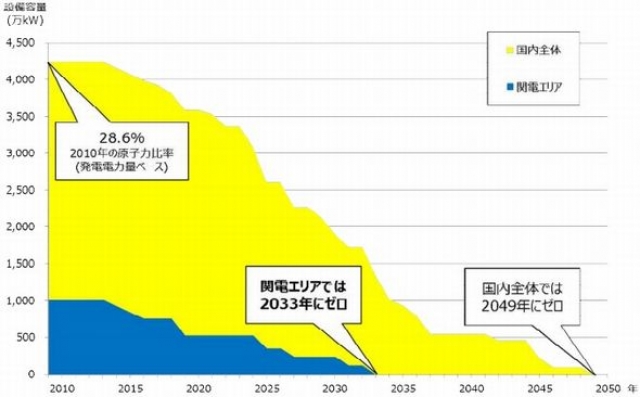

原発は最大でも60年間の稼働と規定されていますが、2033年には関西の原発がゼロになることになります。

参照:「エネルギー産業の2050年Utility3.0」日本経済新聞出版社

いずれにしても、原発の新設や廃炉にも膨大な費用がかかりますので、電気代の上昇は免れないでしょう。

これからは今アメリカで導入されつつある、小型原子炉「SMR」というのが増えていくかもしれません。

電気代は4つの料金で構成されている

そもそも、電気代の内訳についてご存知でしょうか?- 基本料金

- 従量料金(使った分だけ払う)

- 再生可能エネルギー発電促進賦課金(太陽光発電の売電などに使われる)

- 燃料費調達費(石油などの値段が上がったら上がる)

大きく分けて上記4つです。

1つ目と2つ目の基本料金・従量料金は先述の原発問題などで、電力会社の財政によって変動します。

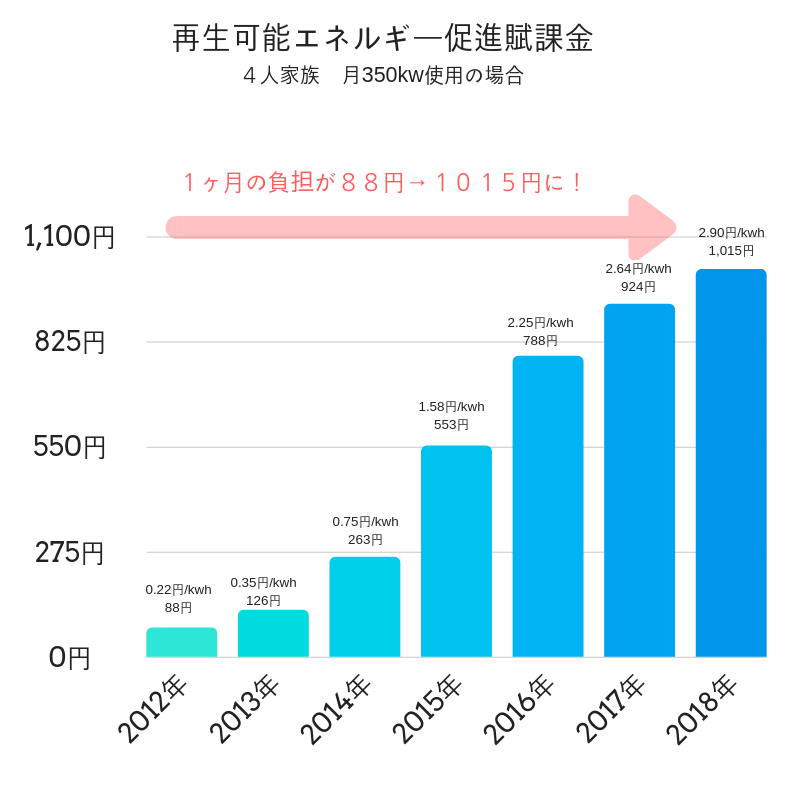

3つ目が、再生可能エネルギー発電促進賦課金です。

電気代の明細書にも記載されている「再エネ促進賦課金」というものですね。

その名の通り、太陽光発電を含む再生可能エネルギーを促進するためのものです。

これも電気を支払っている人なら必ずかかるものです。

現在、大体電気代の10分の1くらいの支払いがここに充てられています。

例えば、今月の電気代が10,000円の請求があったとしますと、その内の1,000円くらいは再エネ賦課金としてかかっています。

これは、いわば税金のようなお金なのですが一体何に使われているのでしょうか?

太陽光発電を設置していない人も、設置している人に対してお金を払っています

太陽光発電を設置している方は電力会社から売電収入を得ていますが、再エネ促進賦課金がそのお金の財源になっているのです。

つまり、太陽光発電を設置しているご家庭が増えれば増えるほど、その分電力会社が売電用で払うお金が多くなりますから、再エネ賦課金は上がっていくのですね。

4つ目の原油価格については、世界情勢に関わることですので増減が読み辛いものですが、上昇傾向にあります。

まとめ

電気代の内訳の4項目全てに値上げする様々な要因があります。今アメリカなどで問題になっている「デススパイラル」(分散型太陽光発電の大量導入による電力会社離れ。このような表現は感心しませんが)と呼ばれる電気代の値上げが続いている状況に、つけていない家計にとってはますます痛手となってくると思われます。

ちなみに、資源エネルギー庁のホームページにある統計で次の資料がありました。

一般家庭の毎月の支出は増えているのに、交際費や娯楽費は減っているというのはちょっと寂しいところですね。

2019年には消費税増税もありますから、ますます家計の見直しをしておきたいですね。